如果你年龄稍长一些,可能对发生在 2005 年的一则爆炸性的社会新闻还有印象:在江苏南通儿童福利院,两个十几岁的心智障碍女童在来月经之后不知道怎么处理,院方为了避免照护的麻烦以及两名女童性成熟之后可能导致的其他问题,就摘除了她们的子宫。[1]

这件事情爆出来后,引发了很大的关注。而这些年,在全球范围内,心智障碍女性被摘除子宫的事情时有发生,有的,牵涉到性侵,有的,则是父母担心孩子生育后无法照顾下一代……这背后涉及到的,是心智障碍群体在性、婚姻、生育和照护之间的巨大困境。

的确,长期以来,在谈论到心智障碍者的时候,我们更容易想到他们的医疗、照护和经济需求,却常常忽视了他们在性方面的需求和权利。但事实上,心智障碍者同样有生理发育和性成熟,在所谓的吃饱喝足等日常需求之外,他们同样有性与爱的需求。

今天的两位讲述人,苏艳雯和张宇弛,都从事心智障碍青少年性教育相关的工作。她们发现,在心智障碍孩子的性问题上,很多家长和老师也都是紧张、无措的。

那么,心智障碍者的性到底是怎样的?我们又如何透过性教育来帮助他们理解自己的身体和情感呢?

-1-

「这个孩子是不是捣蛋」

苏艳雯:我是苏艳雯,今年 35 岁,我是一名社工,我还有另外一个职业——性教育老师。

我第一次很系统很全面地接触性教育,应该是 2009 年。那时候我在读社工系的大四上学期,因为专业的关系,我对心智障碍人群有一定的了解,但只是初步的。我当时也觉得他们需要的帮助可能是来自政府的,或者医疗相关的。我也没有想到,原来性教育这件事情对于他们那么重要。

当时,在广州的心智障碍圈子里,发生了一件引发广泛讨论的事件。一个处于青春期的自闭症男孩,很喜欢丝袜,所以只要看见有人穿丝袜,就会直接冲上去摸。

这件事情在其他人看来,就是赤裸裸的「性骚扰」。于是,男孩所在的学校请来家长,暗示家长能够主动让孩子退学或者休学。

这位妈妈非常苦恼,她不想让孩子退学,但又不知道怎么处理这个问题。她只是感觉,这件事情,应该与性教育相关。

为了寻求帮助,后来这位妈妈请来了美国一位资深的性教育讲师葛兰·昆特。[2] 苏艳雯就是在葛兰·昆特的培训上,了解到了这个自闭症男孩的故事,以及对于心智障碍者来说,性教育有多么重要。

这之后,苏艳雯决定从事性教育工作,她成为了一名为心智障碍青少年提供性教育的老师。

当时我在百度上搜性教育,搜到的都是跟性有关的东西,跟教育、培训是完全没有关系的。

所以我也很感谢这位很勇敢的妈妈,她愿意看到孩子的需求,很主动地去跟学校聊,去找专家做支持。所以其实她的孩子也是我们性教育课程的第一位学生。

但不同于这位勇敢的妈妈,其实绝大部分人在面对心智障碍者的性问题时,是紧张、无措的,甚至于,他们会忽视和压抑心智障碍者的性需求。 我们的第二位讲述人张宇弛,来自于为儿童和青少年提供性教育的公益组织「你我伙伴」。她在 2021 年加入这个机构。

在工作中,她就感受到了这一点。

张宇弛:我叫张宇弛,今年 30 岁了。我来自「你我伙伴」,现在负责的是残障青少年性教育这部分的工作。

有一部分人觉得心智障碍者没有性需求,或者更多的人可能是没有意识到。

比如说,在一个寄宿学校,有一个孩子可能晚上自慰了,精液弄到了床单上。因为这个孩子没有学过性教育,他不知道应该怎么处理,这种情况就持续到了第二天。

他的生活老师刚开始觉得这件事情非常不好,觉得这个孩子是不是捣蛋,或者是不是故意的,他不是因为生理变化或者说真正的需求。

她就和老师或者家长反映这件事情,也会跟那个孩子说你这样不对,但是具体怎么不对,或者说具体应该怎么做,其实在那件事情发生的当下她是不知道应该怎么处理的。

苏艳雯:大部分家长会忽视他们的性需求。而在自慰这件事情上面,心智障碍者比较难想到一些可以瞒过父母的方式。因为他们一辈子应该都活在父母的眼皮子底下,但凡家长不承认,他们这部分的需求就没有办法得到满足。

在一些家庭,只要她的孩子自己一个人在房间待得有点久了,家长就会故意敲门,就说,我们现在要做些什么事情,就给他安排事项,让他离开他的房间。

■ 图/电影《37秒》

-2-

「喜欢就像两只蝴蝶一起飞来飞去」

2011 年,人类学研究者钱霖亮曾在浙江的一个儿童福利院做了半年多的田野调查。他发现,福利院的保育员们,对心智障碍者的性存在着更严重的压抑和污名。 这个福利院收养的,有将近一半是患有脑瘫或者唐氏综合症的心智障碍儿童。保育员们担心,这些孩子会因为残障而没有办法判断自己的行为,从而酿出性侵等后果;或者是发展出同性恋、「娘娘腔」等在她们看来「不正常」的性观念。

所以,一旦孩子们表现出在她们看来与性相关的行为,比如男孩洗澡的时候脱光衣服在女孩面前跳舞,他们一般就会用体罚的方式警告这些孩子。或者是她们会竭力避免一些在她们看来能唤醒孩子性意识的东西,比如当电视剧演到具有性意味的情节就赶紧换台。[3]

其实啊,家长、老师和保育员对孩子们性的忽视和压抑,恰恰说明,心智障碍者并非是「无性」的。

那么,被视为洪水猛兽的心智障碍者的性,到底是怎样的?在忽视和压抑之下,或者说在普遍的性教育不足之下,会造成哪些问题呢?

苏艳雯:我觉得他们在性需求,性萌动方面跟普通的青少年是一样的。

唯一不一样的地方是普通的孩子知道所谓的遮羞。青春期的时候,当他们因为生理的原因阴茎勃起,他们可能马上想到把身上的外套脱下来,绑在腰间遮一遮。但是心智障碍人群甚至可能没有意识到那个叫阴茎勃起。

张宇弛:我觉得核心还是公共空间和隐私空间的界定问题。有的孩子会直接在教室就把自己的阴茎掏出来自慰,有的孩子可能在操场或者回寝室的路上也会出现这种情况。

在我们给一个学校开课之前,我们去学校走访,刚好遇到一个男生,14 岁。当时是课间操时间,这个男生就站在操场的旁边,脱掉了裤子,但没有完全脱下来,脱到大概屁股,然后露出生殖器官的位置。他就在路灯上摩擦自己的生殖器。

当时我们在跟学校的老师交谈,就很快地路过了那里,也没有一下就冲到孩子身边去制止他,或者直接跟他说怎么样合适。

后来课间操结束了之后,我又走过去看,发现路灯上面有铁锈,然后有一些起伏不平的毛刺。当时我感触还挺深的,因为这个孩子本身没有接触过这部分的内容,老师和家长可能也不知道怎么教他,就导致他可能也找不到一个非常恰当的方式来进行探索。

■ 图/电影《37秒》

直接与身体相关的性需求、性探索,或许是我们更容易看见的。但性,从来不只是关于身体的,它同样关乎人际和亲密关系。对于心智障碍者来说,更难被看见的,是他们同样会表达喜欢,同样有对爱的渴求。

苏艳雯:我们在课室的两侧贴了一个绿色的向上的手指,和一个红色的向下的手指,一个代表同意,一个代表不同意。我们会问孩子一些问题,让他们选择。

我们问,你想过谈恋爱吗?有同意的也有不同意的。有想过结婚吗?有同意的有不同意的。有想过要生孩子吗?有同意有不同意的。

有一个女孩选择了想结婚。我们问她为什么,她就说,我要穿婚纱,要穿漂亮的蓬蓬裙。但是她选择不生小孩。她的意思就是说小孩很烦。

我们当时也会建议家长们有空跟孩子们聊聊这个话题,聊聊关于生小孩,婚姻、恋爱这些。因为你从来不跟他们聊,并不代表他们对这些东西没想法。

曾经有一个孩子说,喜欢就像两只蝴蝶一起飞来飞去,就是很浪漫的感觉。所以有一些孩子是有能力去谈论什么叫喜欢的。

我还记得有一个老师叫我去他们学校给孩子们上性教育课。她说,她给孩子们上美术课的时候,让孩子们画海洋,其他人都画得五彩缤纷,有很多东西。但有一个孩子的画就只有两条鱼。

那个老师当时还在旁边跟他讲,你多画点海草什么的,但那个孩子,一个 16 岁的心智障碍青少年,他就说,两条鱼的世界不需要其他人来干扰。我们马上觉得,这不就是两个人谈恋爱关旁的人什么事?我觉得,哇,这个孩子很厉害。

但是,该怎么向其他人表达自己的喜欢呢?

这对于心智障碍者来说,并不是一件容易的事。他们可能很难理解社交礼仪、人与人之间的边界,所以,他们表达喜欢的方式可能是不符合社会规范的,甚至可能会引发误解和冲突。

苏艳雯:有一个十六七岁的孩子,他看到地铁站有一个女孩子,觉得很好看,想要跟她示好。

因为这个男孩子有唐氏综合症,面相上可能就会让那个女孩子觉得害怕。她不知道那个男孩子要做什么,因为男孩子就站在她附近,女生到站了,男孩子也跟着她离开车厢;女孩子往前走,他也跟着往前走。

其实我听到这件事的时候,我在想,如果我从来不了解这个人群,我也有可能会怕。但是我熟悉这个群体,也就知道那个男孩子可能就是看到那个女生很漂亮很喜欢,他有可能只想上前跟她打个招呼,或者默默守在她身边,看她什么时候发现。她回过头来对着他笑一笑,可能他就觉得很幸福了。

但是他没有办法表达,他也用了一种一般大众不会用的方式去表达他的喜欢。在那个女生的定义当中,或者在我们公众的定义当中,这就是尾随。

所以后面那个女生是选择报警处理的。当男孩的父母去派出所跟那个女生解释这件事情之后,那个女生谅解了。她大概就说,那你们要把孩子看好,那就不会有这件事情了。

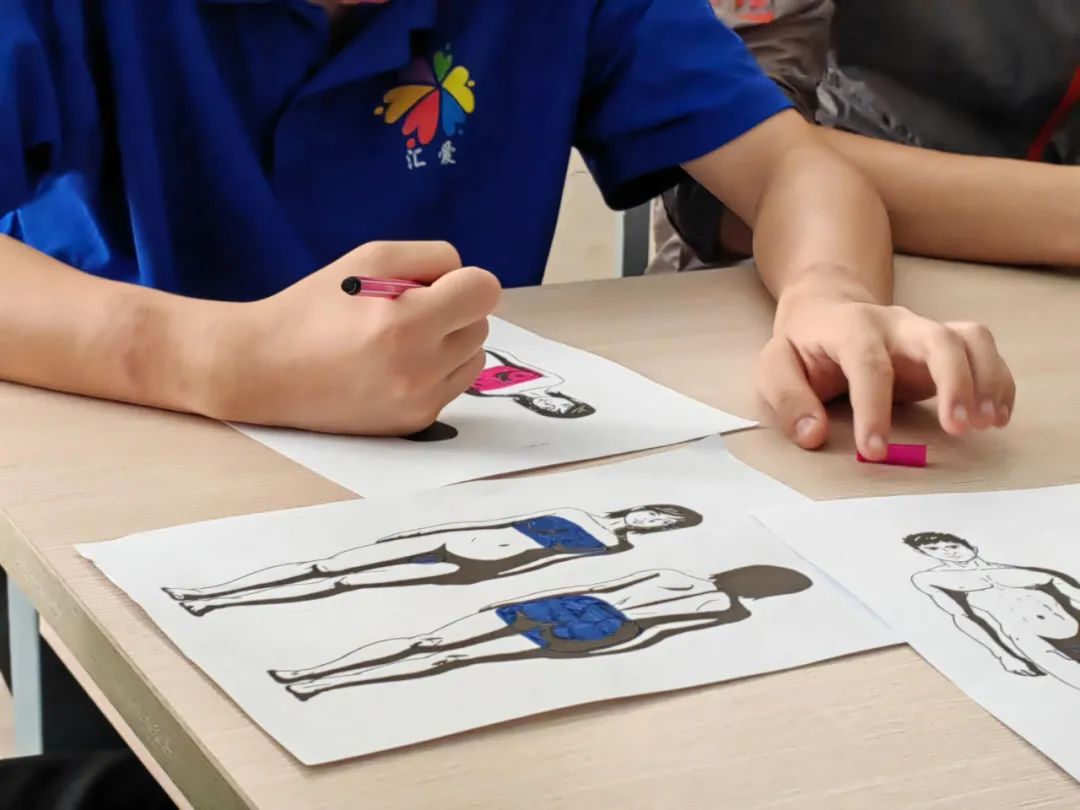

■ 孩子在学习青春期身体的变化 图/苏艳雯

-3-

如何进行性教育

像那个女孩所说的把孩子「看好」,显然并不能真正解决问题,也是苏艳雯和张宇弛作为性教育工作者所不愿意看到的。她们从事性教育的初衷,就是希望能为心智障碍者融入社会扫除一些障碍。

那么,在看见心智障碍者性与爱的需求以及遇到的困境之后,该怎么做性教育呢?

在张宇弛看来,针对心智障碍者的性教育还处于从无到有的阶段,而受限于很多心智障碍者的认知和表达能力,对他们的性教育可能还很难涉及到婚姻、生育乃至多元性别等议题。

提供给孩子们实实在在的技能,或许是目前最应该做的。

张宇弛:我们设置的课程,分为 8 个大的部分,分别是我们是怎么出生的,男孩和女孩的卫生,男孩女孩的青春期,隐私部位,保护自己,公共空间和隐私空间,自慰,还有喜欢别人。每个模块会有不同的课程目标。

对于心智障碍的青少年,我们首先给他们提供的内容,更多是偏技能部分,会相对弱化一些知识部分的内容。

我举一个例子,月经这部分的课程,如果放在其他的孩子身上,我们可能会和她讲女性为什么会来月经,它背后的生理变化是什么样的,为什么会产生身体的变化,以及发生月经这件事情之后,大家应该用什么样的方式处理它,用什么样的心态面对它。

但是面对心智障碍的青少年,在这节课程里面,我们只讲一件事情,就是教孩子们如何使用卫生巾。

首先,老师先拿出一个实体的卫生巾,让同学们来看,然后教她们如何把这个卫生巾拆开,如何把它用正确的形式贴到自己的内裤上,多长时间可以更换一次。如果程度再好一些的孩子,我们可能会教她如何记录自己的生理周期。

■ 孩子们正在学习如何使用卫生巾 图/你我伙伴

这是她们在日常生活中最尖锐最直接需要面对的一些问题。

家长在家庭环境内教孩子,有些孩子学的程度不是很好。我们遇到过一个家长,她教了之后,发现孩子学得不是很清楚,她自己不会换。家长觉得她去学校会带来很多麻烦,她会沾一裤子,在月经周期内她会有一些情绪上的变化。家长觉得那算了,干脆月经周期的时候孩子就不要去上课。

我们开了这节课之后,孩子通过学习可以自己换卫生巾了,家长就觉得她可以正常去上课了。家长就会觉得这门课对他们来说是有实质性帮助的。

苏艳雯:实操部分确实是我们最注重的地方。然后很多内容是通过情景模拟练习来教的。

以防性侵为例,得先让孩子们意识到什么叫自信的沟通,比如他提条件,然后我们肯定他行为。再到后面我们才设立场景,在场景里对他提出一些过分的要求。

一开始我都是做出言语上的邀请。比如说,谁谁谁,我可以摸一下你的屁股吗?有一些孩子马上就撅起屁股让你摸了。

这时候我们会有支持的老师马上拽着他走,让他快点跑,指导他向第三个老师汇报发生了什么事情。在汇报的过程当中,如果那个孩子能力好的话,我们就会要求他说出来。如果他知道是苏老师,那就说苏老师在课堂上面提出想要摸我的屁股。

那个被报告的老师就会回应他,那你有没有被她摸?他回答完之后,我们的老师会告诉他,你做得很棒,你马上跑开了,肯定他每一步的行为。然后对他说,希望你下次遇到这种事情也一定要告诉我,告诉你的家长。

当这一个情景模拟得差不多,我们就会换下一个情景。

还有一种场景是邀请他来摸我。曾经有一个孩子,我跟他说,我把糖果给你,你把你的裤子脱了,他真的就要脱裤子,我们都没有办法马上冲过去抓着他那条裤子。所以后面我们就不敢在课堂上有这种操作。

我们的场景会像这样换很多,再换成户外的,然后在一个很真实的场景当中发生互动的。

■ 孩子在识别哪里是隐私部位 图/苏艳雯

-4-

复杂与无力

虽然会不停地切换场景和情境,但苏艳雯还是感觉到,课堂上的模拟终究还是和现实有着巨大的差距。有时候,她会陷入自我怀疑:孩子们真的学会了吗?我上的课真的有用吗?

而更让她感到沮丧的是,她发现,如果不转变家长的观念,那给孩子们上课的作用,终究是有限的。

苏艳雯:我记得有一个学生的家长,他们家的孩子在百度上搜「小鸡鸡」,出来的是小黄鸡的图片。家长发现后,知道了原来我的孩子有需求,她也想到要把孩子送到我们的课室来上课。

但是当我们真的教给了她的孩子这部分知识的时候,家长的反应也很微妙。她跑过来跟我们说,苏老师,你能不能不要教他们那个词语叫阴茎。我说怎么了,她就说她翻查孩子的搜索记录,发现他的孩子知道阴茎两个字怎么写了,就真的搜到了他想搜的东西。

会有这种家长,即便是她已经送孩子过来上性教育的课程了。因为她想解决的问题是希望她的孩子不要所谓的手多多去触碰别的人,也不希望自己的孩子被别人触碰到隐私部位或者说受到侵犯。然而,撇开这两个知识点以外,他们会觉得孩子好像没必要知道那么多,知道了就等于会去实践。

我们给心智障碍人士教过的比较深的(大家认为比较深的)内容可能就是教他们避孕套怎么使用,怎么决定自己是否要发生性行为,以及谈恋爱这些事情。但那是在一个类似服务心智障碍成年人士的机构开展的服务。

在青少年当中,我们其实真的很希望在我们的课堂上面去讲这些事情,但是我们不敢挑战家长。我们曾经只是教过孩子自慰这件事情,那一节课下课,家长就已经跟我们说是不是教太多了。

所以还是会验证回我很早就有察觉的,就是应该用功的,不是在孩子身上,是去支持家长。

■ 家长和陪伴者共同参与性教育课堂 图/你我伙伴

从 2021 年开始,苏艳雯尝试把重点转移到为家长服务。她联合广州市少年宫这个平台,召集一些心智障碍青少年的家长举行研讨会,共同讨论他们自己最感兴趣的议题。由于疫情,这个项目还在第一期,效果到底怎么样,还有待观察。 对于在这个领域工作时间还不长的张宇弛来说,她有时候也会感到类似的无力感。

要承认心智障碍者的性权利不假,但从现实的层面来讲,整个社会针对心智障碍者的支持体系和资源配置不足。家长对心智障碍者的照护,其实也是脆弱且充满危机的。而很多问题,更是光靠性教育无法解决的。

就拿谈到性这个议题时无法避免的性侵问题来讲,张宇弛就发现,实际上她能做的事情,是非常有限的。

张宇弛:我们听过孩子被性侵的情况。有一个 13 岁的女孩,她是重组家庭的孩子,母亲是做生意的,工作比较忙,没有很多的时间陪伴她,照顾她。她就被自己的继父性侵了不止一次。

当时我们在做一个基础的调研,涉及到有没有发生过插入式性行为。她回答我们有。接收到这个信息之后,我们有跟学校的领导反映,学校的领导也有向上反映这件事情,也报警了。

但从结果上来看,比较可惜。因为她有心智障碍,她在家庭环境内就不是非常受到重视,家长的处理态度也比较模糊。这件事情最后就不了了之了。

面对孩子的情况,其实我们心里也比较矛盾。因为我们也不知道,如果她的家人选择了舍弃这个孩子,让她进入福利院或者社会,当她面临这样的风险,到底哪一种对孩子的伤害更大。可能我们作为旁观者,没有办法下定论说哪个对于孩子来说更好。

性侵事件未来会不会继续发生,这也是我们没有办法判断,没有办法了解的。

所以我们对于这件事其实也会有一种无力感,我们作为性教育工作者,我们也不知道在这件事情上哪一种处理方法对于孩子来说是最好的。

我觉得这是一个比较大的社会问题了,这是性教育一个项目很难完全解决的。

■ 图/电影《圣诞玫瑰》

苏艳雯:我觉得这是一个很大的挑战——当事情发生之后,怎么去补。

那好像是 2014 年,有一个女生被同村的老人侵犯了。她们家爸爸已经去世,只有妈妈在照顾那个孩子,所以妈妈是没有办法 24 小时盯着那个孩子的。

一开始性侵她的是他们宗祠里一个 70 多岁的独居老人。他只是给那个小孩 5 块钱,说给你 5 块钱去买糖吃,就把她骗出来了。事后就给她 10 块钱,让她不要告诉家长。

最后为什么会发现这件事情,是因为那个孩子怀孕了。去做 DNA 检测的时候,才发现不只是那个七十多岁的老人,村里面还有其他老人也在做这件事情。

我觉得很难过,很无助。对于一个心智障碍的人士,当时的我能够给的建议就是搬家。无论家里面多困难,搬家。因为整一个村的年纪大的男人好像都知道这件事情了,他们都在利用这件事情。在整个环境都对她不友好的情况下,除了物理上面离开那个地方之外,好像不知道还能做什么了。

后来发现,这个女生有另外一个状况。

这个心智障碍的女生被性侵犯,她体验到了愉悦感。一开始是别人主动找到她们家,后面是那个孩子会主动再回到那些长者的家里面,去他们家的外面溜达。她没有言语说想怎么样,但是那些长者都理解,她也想。

那是我们会很难受的一件事情。所以反过来,我还是很希望家长们、周遭的人、社会,都去承认心智障碍人士的性需求。她也有性愉悦的部分。如果说她通过自慰能够得到满足,她知道她可以怎么解决性需求,那是不是就不会有后面的事情。

而且也应该及早地给他们进行性教育,而不是像这个女孩子。我们当时也在想,哇,已经是这种状况了,家长或是当地要服务她的社工或是她的老师,这时候要跟一个心智障碍的人去讲性侵犯,去讲性教育,那个认知你要怎么才讲得清楚,让她明白。

当然这也是我们为什么会那么想要做性教育,因为这是预防性的东西,它不是事情发生了之后,我们再去想怎么补救。

我们不想有那么多机会去补救。因为你听到过一件这样的事,就觉得太血淋淋。真的很无助,真的不知道还可以做些什么。

-5-

改变

当然,在做性教育的过程中,感受到的也不全是无力。在沮丧和无力之外,苏艳雯和张宇弛也看到了切实的改变。

比如,那个在路灯上摩擦自己生殖器的男孩,学会了怎么在隐私空间里自慰;而那个把精液弄在床单上的男孩儿,也学会了事后清理自己的生殖器和更换内裤。

张宇弛:我们遇到过一个老师跟我们反馈,她在讲隐私部位这节课的时候,她问学生屁股是不是隐私部位,孩子们说是。因为孩子跟老师非常亲近,他们日常就生活在一起,一节课教完了之后,这个老师又问她的学生屁股是不是你的隐私部位,学生说是,老师就说我可不可以摸你的屁股,这个学生特别开心地说可以。

■ 孩子们学习如何识别隐私部位 图/你我伙伴

但是她后来发现,在同学和同学之间打闹的时候,孩子们的行为会有一些变化。有些女孩子会明确地拒绝同班女生摸她的屁股,这个女孩子就说这是我的隐私部位,你不可以碰。

这个老师就觉得这个课程对于孩子来说是有作用的。困难在于她需要花很多的时间,需要多场景地去提醒孩子。但当她看到孩子的变化的时候,她会觉得这件事情对于孩子,以及对于她自己,都是一件非常有意义的事。

苏艳雯:曾经有一个唐氏综合症的孩子,她毕业的原因不是我们觉得那些内容她都掌握了,而是因为两年的时间到了,她要把免费的学位留出来给其他人使用。但是当时我们其实会怀疑她能学到多少,因为她在课堂上面跟我们互动,基本上一定要有助教老师在旁边提醒,她才知道下一个步骤要做什么。她的语言也比较弱,互动的时候总讲不清楚。

但是一年多以后,我遇到了她妈妈。她妈妈就抓着我说,苏老师,我跟你说一件事情。

她说,有一天在地铁上的时候,她女儿突然跟她讲,也是讲不清楚,只是跟妈妈讲,妈妈,换位,也讲了一两次。妈妈觉得很奇怪,你为什么突然跟我讲换位?但是妈妈比较有意识,你跟我讲要换,那我就先跟你换。

换了座位之后她很警惕,就观察周边的环境。妈妈觉得,应该是她女儿原本坐的那个位置的旁边那个人让她不舒服了,那是一个中年男人。

当她们离开地铁站的时候,她再问她的女儿,她女儿也没办法讲得很清楚。她就问她女儿,刚才是不是旁边的叔叔想要摸你。她女儿就在那边点头。

她觉得很开心的一件事情是,她的女儿可能没办法像其他的一些心智障碍孩子那样,经过课程学习,可以把隐私部位的器官说出来,但是很让她惊讶和欣喜的一件事情,就是她没有想过她的女儿居然可以识别出来那个人对她意图不好,也知道要求助。事后跟她做信息确认的时候,她也能够做到这一点。

我们都在质疑她女儿在课堂的那两年是浪费时间,但是家长跟我讲,苏老师,是有用的,但是是一年之后才有用。

这就是,我们作为性教育工作者,我们如何持之以恒,我们坚定我们自己做的事情是对的,家长如何也跟我们一起坚信这件事情是对的,家长愿意跟我们一起持之以恒。