本文作者徐琛是一名教育的探索者,在由河南大有启行发起的、面向事实孤儿的线下教育版块——启行学社的2024郝堂冬季营中担任营地总导师。

他说:作为一个独立的个体,被信任也被支持去尝试自己想做的事情,这是在场每一个愿意参与的孩子共同的体验。以下为徐琛的文字。

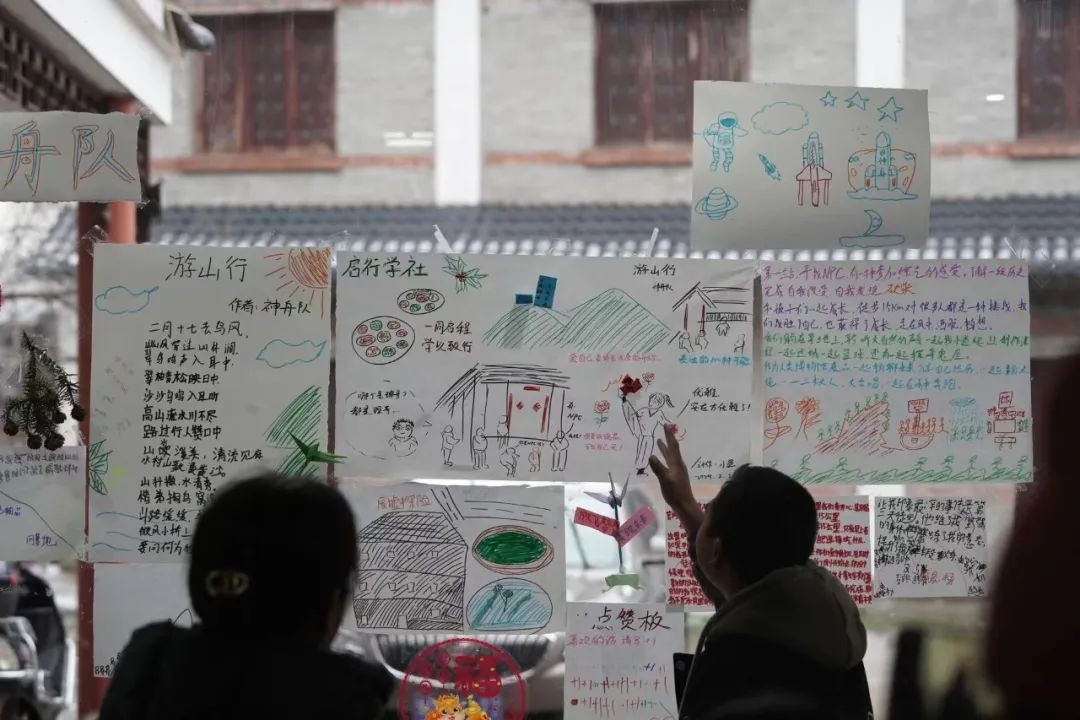

如果有一天你走进一个空间,发现里面有几个孩子在为其他人分享粘贴在墙上的海报,几个孩子在外面跑来跑去,还有几个孩子正在跟身边的人交流攀谈……这个时候再有人走到你身边,告诉你“这是我们的营地教育项目”,你第一感觉会是什么?混乱?组织得不太好?孩子们为什么没有都在听?

上面这些也不是我的随意猜测,是这几年在项目中常常收到的观察者反馈,随之而来的,就是很多如何“更好地组织孩子”的建议。

但我们也可以停一下,去追问——作为在场的成年人,我们所期待的是什么?当我们说“组织好孩子”时,这到底是为了支持孩子成长,还是为了方便我们管理?

孩子们向参观者介绍自己小组的展览

01

从小经历的教育,让我们天然地认为教育意味着“学生需要同时出现在一个地方,做相同的事情,现场有一个老师讲”。类似的情境也是很多人对于教育的定义和想象。

孩子往往作为被动的客体,参与到由成年人设计和主导的项目里,甚至项目内容与孩子本身并没有什么关系。

支持孩子作为一个主体去参与项目,也是我理解中“故乡的孩子”营地项目中的核心价值之一。当孩子的主体性呈现出来的时候,他们会主动探索自己与这个场域互动的方式,很多人眼中的“混乱”就是一个必然的结果。

02

在项目中,有一个孩子在项目全程都没有参与到“主线内容”里,他大部分时间都在空间的外面走动。作为项目的活动组织者,“不在场”也是我最早给他贴上的标签。

但随着后面几天的观察以及工作组每天的复盘,我发现“不在主线内容”的他,在外面创造了独属于自己的丰富体验:他经常站在民宿院子里一个水缸旁边。当我好奇地凑过去的时候,发现那里面有他抓到的鱼和一只小龙虾,他会邀请不同的人到缸边,颇为开心地介绍自己的猎物。

有一次,一个志愿者把我拉到一边说,不知道这个孩子在哪抓了一只家养的鸡回来,于是我就看到一只鸡在民宿楼梯下“瑟瑟发抖”。我们与他交流了物品的归属后,他把鸡放到一个袋子里,送了回去。看着他的背影,我内心默默赞叹,因为以自己过往的经验判断,能抓到这些动物需要大脑和身体拥有极度敏捷以及一致的协调性——一个当下很多孩子以及大人都缺失的能力。

如果从很多人习以为常的评估方式来说,这样的体验是没有价值的。但当我们愿意突破陈规,就可以发现对这个孩子而言:

· 他探索了自己身体的敏捷度,不仅要抓住猎物,还要保护好自己的安全;

· 他体验了向在乎的人呈现自己战果的情境;

· 他开始去感受东西的归属,并能在意识到之后将物品归还;

· 他有了一次与接纳也在乎自己的成年人建立关系的机遇……

可能还有很多我们没观察到的事情在发生,而这些是他作为一个有意愿、有能力的人主动发起的。

在项目结营的那个晚上,这个全程都“不在线”的孩子,选择坐在了第一排,非常专注地看完了十几分钟的结营视频。我们时不时瞥见了他的眼泪(有待验证,可能是我的大脑欺骗了我,让我自我感动了)。

那一瞬间我明白,很多时候我们对“在场”的期待是这个人要“在”,要跟着我们设计的内容去做事情。但这只是“在场”的一个层面。

还有另外一个层面,甚至在我看来更重要的层面:孩子的情绪体验是“在场”的——虽然没有跟其他孩子一样待在这个空间,但他感受到了项目中每个孩子都可以选择去做什么、不去做什么的自由,感受到了每一次他想进场的时候,大家都是开放地迎接,也感受到当他想离开的时候,不会有人非要他留下来。

作为一个独立的个体,被信任也被支持去尝试自己想做的事情,这是在场每一个愿意参与的孩子共同的体验。

03

再回看刚开始的情境,其实每个孩子都处在自己发起的动作里。下图是“故乡的孩子”营地项目的成果市集,每个小组将伙伴们在过去几天的体验做成海报和手工作品,并以展览的形式呈现给其他人。

成果集市

而在那个情境里,有的孩子在跟来访者介绍和交流,有的孩子为小组的作品添砖添瓦,有的已经有些疲惫坐在那里休息,当然也有一些游离的孩子……

当你选择走进这些形式的混乱,就会看到在这表面的混乱背后,那些非常美好而又生动的秩序,不是外界强加给他们的,是由孩子自己去创造的秩序。

用外力去创造一种可见的秩序是容易的,惩罚、奖励、讨好、嫌弃……形式不同,本质一样,都很容易让孩子有一个大人期待的表现。

但我们想打破的也正是这样的行为模式,把自己变成一个客体存在,只是为了回应另外一个人的期待。

我们希望他们逐渐找回自己的主体性,就像在项目第二天,我们邀请一个志愿者分享自己“一个人婚礼”的故事,我们希望孩子成为“有能力爱自己”的人。

虽然我们都知道,这样的体验对孩子来说稀少而艰难,但每一段如此真实的体验都会给孩子撕开一个口子。即使这样的口子在他们回去之后会被合上,我们依然相信:那个口子留下的撕裂痕迹,会是这些孩子未来寻找光的地方。